|

| . |

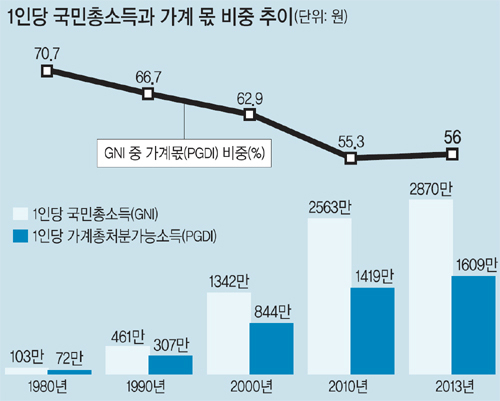

그러나 이렇게 양호한 총량지표가 국민행복을 가져다주지는 못하고 있는 게 분명하다. 지표가 조금 더 올라간다고 해서 크게 개선되리라 기대하기도 어렵다. 대한민국엔 지금 행복하지 않은 사람이 너무 많다. 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 자살률 1위라는 오명이 이를 말해준다. 이들 지표가 훨씬 좋지 않은 나라 중 행복지수가 더 높은 나라가 적잖다. GDP와 GNI는 점점 많은 국민이 체감할 수 없는 수치가 돼가고 있다.

세계은행(WB)이 집계한 2013년 1인당 GNI를 보면 한국 2만5920달러(환율적용 차이로 한은 통계와 약간 차이가 있음), 칠레 1만5230달러, 브라질 1만1690달러, 멕시코 9940달러다. 국민소득으로 보면 한국이 월등하게 앞서는 1위다. 그러나 행복지수로 보면 이들 4개국의 국민소득 순위가 정확하게 뒤집어져 한국은 꼴찌로 떨어지고 멕시코가 1위로 올라선다. OECD 더 나은 삶 지수(Better Life Index) 중 삶의 만족도(Life Satisfaction) 지수를 보면 한국은 6.0으로 36개국 중 25위다. 칠레는 6.6으로 23위, 브라질은 7.2로 13위이며 멕시코는 7.4로 10위를 차지하고 있다.

물론 국민소득이 절대적으로 많은 경우 삶의 만족도가 높을 가능성은 크다. 삶의 만족도 지수가 7.8로 1위인 스위스는 1인당 국민총소득이 8만6600달러, 2위인 노르웨이는 10만2610달러로 한국의 4배 안팎에 달한다. 그러나 이 역시 결정적 조건일 수 없다. 인도와 중국 티베트자치구 사이에 있는 인구 75만여명의 소국, 부탄은 100명 중 97명이 “나는 행복하다”고 답할 만큼 행복지수가 높다. 이 나라의 1인당 국민소득은 고작 2500달러 정도로 한국의 10분의 1에 불과하다. 부탄은 1972년부터 GDP 대신 ‘국민행복지수(GNH:Gross National Happiness)를 국가 발전의 잣대로 삼고 있다. 이를 관장하는 정부 명칭도 ‘국민총행복위원회’인데 우리로 치면 장관급인 해당 위원장은 늘 언론 인터뷰에서 “물질적인 것과 비물질적인 것의 조화를 중시한다”고 말한다.

◆“숫자를 버려라”

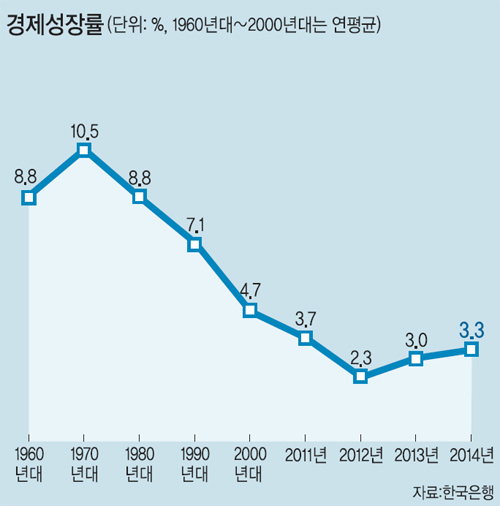

경제적 성과를 측정하는 지표로 GDP를 대체할 새로운 지표가 딱히 있는 것은 아니다. 경제전문가들은 대체로 GDP나 GNI 같은 총량지표의 한계를 지적하면서도 그 역할에 대해서도 불가피성을 인정했다. 문제는 정부가 총량지표에 너무 무게를 두고 있다는 점이다. “성장률만 올리면 다 되는 것처럼 국민을 오인케 하는 것”이라는 지적이 나온다. 연장선에서 “성장률을 높이기 위해 돈 풀어 양적 성장을 하겠다는 생각부터 버려야 한다”는 충고가 잇따랐다.

이용섭 전 새정치민주연합 의원은 “우리 경제는 저성장과 양극화라는 두 가지 큰 문제를 안고 있는데 이젠 금리를 내려 돈을 풀어도 성장이 안 된다”며 정책 패러다임의 대전환 필요성을 강조했다. 이 전 의원은 “성장률 숫자부터 버려야 한다”고 말했다.

분배 관련 지표를 국정의 간판 목표로 함께 걸어야 한다는 지적도 잇따랐다. 전성인 홍익대 교수는 “성장률 목표가 아니라 ‘노동소득 분배율 5%포인트 제고’ 식의 질 좋은 성장을 위한 목표가 필요한 때”라고 말했다. 안동현 서울대 교수는 “정부 정책에서부터 총량 지표뿐 아니라 지니계수, 노동소득 분배율 등 분배 지표들에 비중을 두고 관리해야 한다”고 지적했다.

류순열 선임기자 ryoosy@segye.com

[관련기사]

▶ ['경제공식'이 깨졌다] 삶의 질 반영 못하는 반쪽 지표

▶ ['경제공식'이 깨졌다]‘숫자놀음’ 성장률, 행복지수 아니다

▶ 한국은 부동산 공화국…세대갈등에 경제 발목

▶ [단독] 아직도 거품 많은 집값…서울 중산층 연소득 9배

▶ 집값 띄우기 정책 실상은

▶ 전세계 주요국 법인세 명목세율 살펴보니…

▶ 경기는 살아나지 않고 ‘서민 쥐어짜기’ 조세저항 역효과

▶ ['경제공식'이 깨졌다] 삶의 질 반영 못하는 반쪽 지표

▶ ['경제공식'이 깨졌다]‘숫자놀음’ 성장률, 행복지수 아니다

▶ 한국은 부동산 공화국…세대갈등에 경제 발목

▶ [단독] 아직도 거품 많은 집값…서울 중산층 연소득 9배

▶ 집값 띄우기 정책 실상은

▶ 전세계 주요국 법인세 명목세율 살펴보니…

▶ 경기는 살아나지 않고 ‘서민 쥐어짜기’ 조세저항 역효과

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 독일 대통령의 ‘케밥 외교’](http://img.segye.com/content/image/2024/04/23/128/20240423518924.jpg

)

![[데스크의눈] 노인을 위한 나라는 없다](http://img.segye.com/content/image/2024/02/27/128/20240227519474.jpg

)

![[오늘의시선] 22대 국회가 지구를 위해 해야 할 일](http://img.segye.com/content/image/2024/02/29/128/20240229519542.jpg

)

![[안보윤의어느날] 사람을 기다리는 사람](http://img.segye.com/content/image/2024/02/13/128/20240213515568.jpg

)