전남 강진에서 태어난 그의 속명은 김승익(56). 요즘 그는 아라한 후속 작업으로 화폭에 소나무를 펼쳐내고 있다. 작업실에 들어서니 가득한 박스가 먼저 눈길을 끈다. 그냥 봐선 영락없는 물류창고다. 그림을 그리는 공간이 박스로 포위된 형국이다. 박스 안엔 아라한 그림이 가득 들어 있었다. 펼칠 공간이 없으니 궁여지책으로 박스에 넣어 쌓아 놓은 것이다.

|

| 수행도량의 도반으로 삼고 있는 소나무 아래에서 생각에 잠겨 있는 적산. 그에게 소나무는 아라한같이 깨달은 존재로 다가오고 있다. |

출가 후 그는 그림 수행을 화두로 삼았다. 하지만 수행공동체인 절집에서 창작작업을 한다는 것은 그리 쉬운 일이 아니었다. 종국엔 은사 스님께 그림으로 수행하겠노라고 다짐하고 전국을 떠돌았다. 운수납자(스승을 찾아 도를 묻기 위해 돌아다니는 승려)의 길이었다. 구름처럼 물처럼 정처없이 그림의 길(道)을 찾아 나섰다.

|

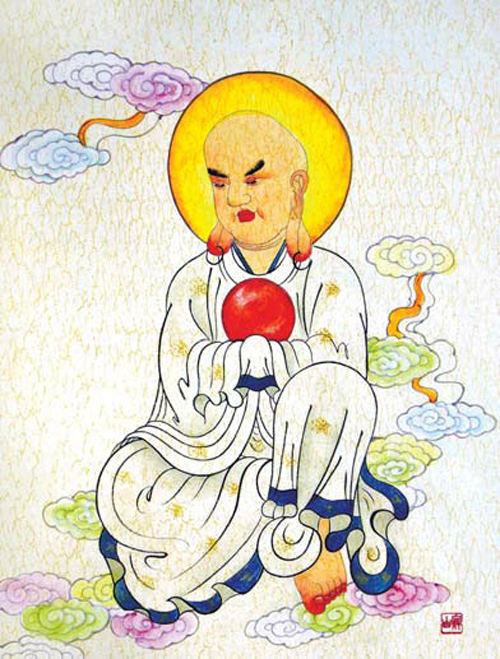

| 깨달음을 얻은 아라한 존자를 그린 그림. |

사실 아라한(나한)은 수행자가 도달할 수 있는 최고의 경지를 말한다. 붓다의 제자들은 가르침에 따라 수행했고 깨달음을 얻어 아라한이 되었다. 이보다 높은 경지는 없다. 초기 경전은 붓다 또한 한 사람의 아라한이라 표현하고 있다. 다만 다른 아라한들과 구별하고 있을 뿐이다.

“굳이 아라한 3003위를 그린 이유가 뭔지 궁금해하는 이들이 많아요. 3000이라는 숫자는 많은 수를 뜻합니다. 3은 불·법·승과 더불어 과거·현재·미래를 상징하지요.”

그에게 소나무는 수행 거처의 도반이나 다름없다. 그가 머물렀던 처처에서 그를 지켜본 것은 소나무였다.

|

| 로댕의 ‘생각하는 사람’을 연상시켜주는 소나무 그림. 부드러움과 강한 붓 터치가 어우러져 율동감을 주고 있다. |

작품 제목도 ‘환희송(松)’, ‘생각하는 사람’ 등 깨달음과 참선을 생각케 해준다. 결국 소나무 그림과 아라한 그림이 다른 것이 아니다. 부드러운 붓질과 힘찬 붓질이 어우러져 소나무들은 춤을 추는 것 같다. 소나무 가지 하나는 하늘로 승천하는 모습이다. 도솔천에 이를 기세다. 동양미학의 정신성이 깃들어 있다.

“서양은 지금 있는 존재 상태에 주목하지만 동양은 이미 존재하고 있던 상태에서 지금 존재하고 있는 상태를 거쳐서 장차 존재하려는 상태에 다다르려고 하는 경향 위에 그 형의 진실이 있다고 보지요.”

서양화가 경향성보다 현재의 존재형에 방점을 찍으면서 면을 중시하는 면적(面的)예술이 됐고, 동양화는 존재의 형체가 한낱 고정된 사물이 아니라 사물이 전후좌우에 연결된 관계로 구성된다고 보면서 선을 강조하는 선적(線的)예술이 됐다.

그에게서 아라한과 소나무는 다를 게 없다. 같은 맥락에서 일본 사찰에서 학과 원숭이가 그려진 그림이 불상과 함께 나란히 위치하는 경우를 볼 수 있다. 동물로서의 실(實)을 넘어서 그 이상의 경건한 존재를 향하여 경향성을 취하는 학과 원숭이는 허(虛)다. 동양예술의 허실론이다. 존재에 대한 직접 지시가 실이라면 존재에 대한 직접 지시가 아닌 것이 허다.

“존재에 대한 직접지시는 예술 형상을 완성한 것이라고 볼 수 없습니다. 허는 허위가 아닙니다. 오히려 실 이상의 것을 향하여 경향성을 띠는 것이지요.”

그러기에 종교화라고 해도 반드시 부처를 그려야만 하는 것은 아니다. 한 그루의 소나무, 자연의 모습이 그대로 허의 경향을 취하면 되는 것이다.

“자연의 모습, 삼라만상을 종교가 되게 하는 기초는 다름아닌 경(敬)에 있습니다. 사찰에서 대단히 조심해서 경을 지키는 이유입니다.”

그는 삼라만상이 천(天)의 소산으로 여겨 절실하고도 겸손한 마음의 색을 갖는 것이 경이라 했다.

“모든 자연존재를 경의 마음으로 본다면, 예술의 형상도 또한 경의 마음에 의한다는 것은 명백한 일이지요.” 그의 소나무 그림에서 부처를 본다.

글·사진=편완식 미술전문기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] “내 전임자는 바쁘다”](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515315.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘세월호 증인’ 팽목항 기억되길](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515247.jpg

)

![[조경란의얇은소설] 아버지가 지금 있는 곳](http://img.segye.com/content/image/2021/10/29/128/20211029514141.jpg

)

![[박일호의미술여행] 싸움은 이제 그만](http://img.segye.com/content/image/2024/04/19/128/20240419515306.jpg

)