공군이 현 시점부터 2040년대 이후까지 내다본 전력증강 청사진을 공개했다.

2030년대부터 미국·중국 등 선진국들을 중심으로 등장할 6세대 스텔스 전투기와 협동 무인기(CCA) 등의 첨단 무기 개발·도입을 비롯해 현재 운용중인 전력을 보강하는 사업까지 포함됐다.

공군은 기술축적 등의 과정을 거쳐 2040년대 이후엔 항공 및 우주 분야까지 최신 전력을 구축한다는 방침이다. 다만 재정·기술적 변수가 여전히 남아있다는 점에서 공군의 구상이 온전하게 실현될 지는 불확실하다는 평가다.

◆무인기 동반하는 첨단 전투기 도입

공군은 지난달 23일 충남 계룡대에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 인공지능(AI) 기반 유·무인 복합전투체계를 구축하는 방안을 보고했다. 기술 수준과 개발 전망 등을 고려해 점진적으로 기술을 고도화하는 것이 핵심이다.

우선 2030년대 초반을 목표로 전투기협업 다목적무인기를 만든다. 이를 위해 연내 소요결정이 이뤄질 예정이다.

전투기협업 다목적무인기는 FA-50 경공격기가 다수의 소모성 무인기를 통제하는 구조다. 2인승인 FA-50은 전방석 조종사가 조종과 무장통제를 맡고, 후방석 조종사는 무인기 통제에 전념할 수 있다.

FA-50 제작사인 한국항공우주산업(KAI)은 예전부터 무인전투기와 다목적 무인기 개발을 추진해왔다. 다목적 무인기는 모듈화된 구조를 채택해 감시정찰, 전자전, 기만 등의 임무에 사용할 수 있다.

북한군 방공망의 강화로 FA-50의 효용성이 떨어지고 있다는 지적이 나오는 상황에서 정찰과 기만 등이 가능한 다목적 무인기 운용은 지상군과 공군 KF-16, F-15K 전투기의 지상공격 작전을 지원하는데 도움이 될 전망이다.

KAI는 관련 기술을 축적한 뒤 FA-50과 다목적 무인기를 활용해 유·무인 복합 편대를 구축하고, 고속 대용량 데이터링크 등의 기술을 실증하는 작업을 진행할 계획이다.

2030년대 중·후반에는 KF-21 전투기와 협업하는 무인전투기가 등장할 전망이다. KF-21 복좌형 기체에서 후방석 조종사가 다수의 무인전투기를 운용한다.

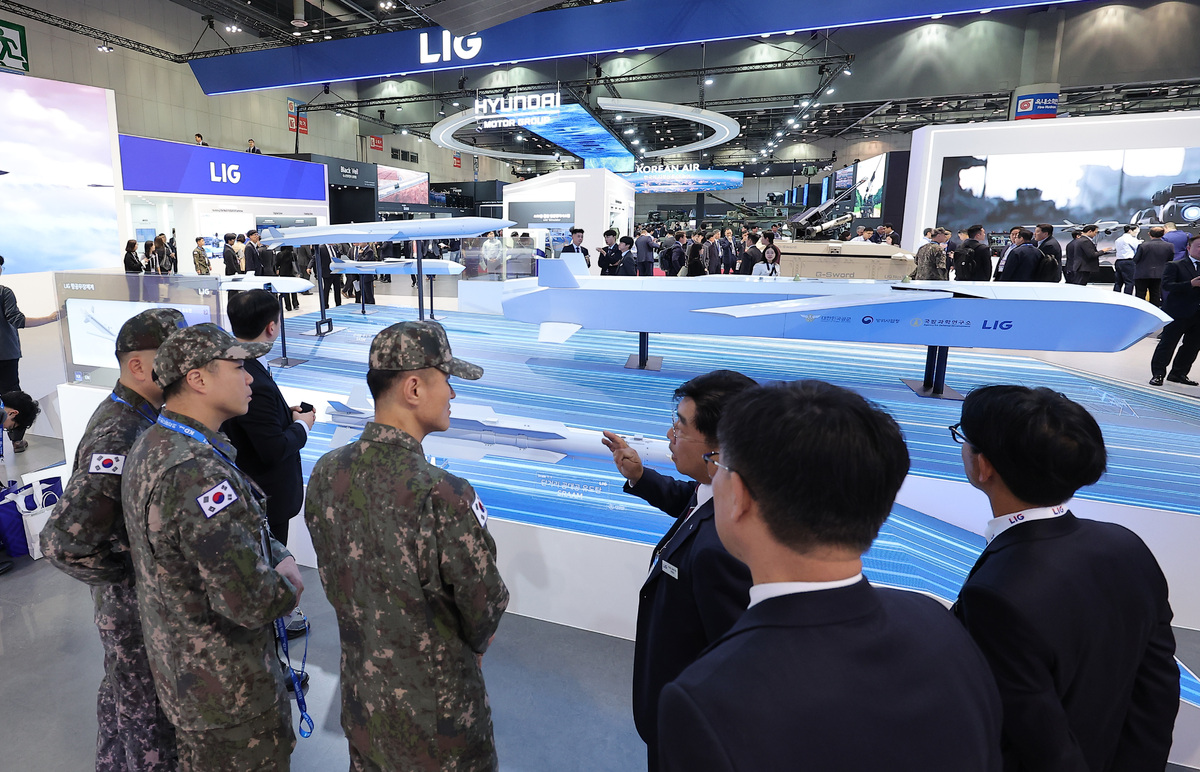

KAI는 지난 20일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)에서 무인전투기를 공개한 바 있다.

차세대공중전투체계(NACS)를 내세우고 있는 KAI의 무인전투기는 공대공·공대지 정밀유도무기를 탑재한 스텔스 AI 무인기다. 엔진 추력은 4100파운드로서 상당한 수준의 비행거리를 지닌다.

국방과학연구소(ADD)와 함께 저피탐 무인편대기를 개발하고 있는 대한항공도 유·무인 복합 형태의 시험비행을 거쳐 2020년대 말에는 내부무장창을 적용, 공대지·공대공 무장을 갖춘 형태로 개발 작업이 진행될 전망이다.

감시정찰·방공망 제압·내륙 침투 등의 다양한 임무에 투입할 수 있다. 이를 통해 KF-21의 작전 능력을 한층 강화하게 된다.

공군은 2040년대 중·후반에는 6세대 스텔스기를 배치할 계획이다. 성능개량이 진행중인 KF-16은 수명연장 등을 거쳐 2028년 KF-16U로 바뀌지만, 20년 이상 추가 운용을 하기는 쉽지 않다.

KF-16보다 이른 시기인 1980년대 후반에서 1990년대 초반에 걸쳐 도입된 F-16 피스 브릿지는 KF-16보다 먼저 퇴역 시점에 직면할 전망이다.

이재명정부가 내년도 국방예산에 한국형 차세대 스텔스 전투기 연구비로 636억원을 배정하고, KF-21에 탑재할 첨단항공엔진 개발도 추진하는 등 투자를 본격화하고 있지만, 6세대 스텔스기 개발은 KF-21과는 차원이 다른 문제다.

6세대 스텔스기를 개발·전력화하려면 F-35보다 진보된 스텔스 기술, 내부무장창에 탑재할 수 있을 정도로 작으면서 강력한 위력을 지닌 항공무장, 기존보다 우수한 성능을 가진 엔진, 양자통신 등의 기술이 필요하다.

독자 개발에 나서면 KF-21 개발에 참여했던 인력을 투입할 수 있어 전투기 개발 경험과 인프라를 유지·발전시킬 수 있다. 후속군수지원 등에서도 훨씬 유리하다.

하지만 막대한 개발비와 높은 기술적 리스크는 개발에 장애가 될 수 있다.

프랑스 주도의 미래 전투항공체계(FCAS)를 비롯한 선진국 6세대 전투기 또는 관련 기술 프로그램을 주시하면서 공동개발 등의 형태로 참여하는 방안을 검토할 필요가 있다는 지적도 나온다.

우주전력도 2050년을 목표로 증강이 이뤄진다. 2030년까지 우주기상 예·경보체계와 초소형 위성체계를 전력화한다. 초소형 위성체계가 전력화되면 한반도 재방문주기가 30분 이내로 줄어들어 북한 지역을 보다 면밀하게 감시할 수 있다.

2040년까지 고출력 레이저위성추적체계와 레이더 우주감시체계, 한국형 위성항법체계 등이 배치될 예정이다. 고출력 레이저위성추적체계와 레이더 우주감시체계는 소요결정이 이뤄졌다.

2050년까지는 우주기반 우주감시체계와 폐위성·잔해물 제거용 우주비행체 등을 배치할 계획이다. 현재 소요검토가 진행중이다.

공군은 이를 위해 2030년까지 우주작전단을 창설하고, 내년엔 미 우주군 주관 슈리버 워게임에 참가하는 한편 전문인력 양성도 지속할 예정이다.

◆E-737 개량·공중급유기 도입 등도 거론

공군이 현재 운용중인 전력의 문제점도 이번 국정감사에서 드러났다.

4대가 도입된 E-737 공중조기경보통제기는 북한 순항미사일 등의 위협과 유사시 항공작전에 대비해 24시간 공중감시태세를 갖추는 것이 필요하다.

하지만 비상대기와 정비 등의 문제로 E-737은 대북 감시가 1일 1회로 제한되고 있어서 추가도입 요구가 제기됐다.

이에 따라 방위사업청은 항공통제기 2차 사업에 착수, 3개 해외 업체들을 상대로 입찰 및 협상을 실시했다.

하지만 2023년 11월과 지난해 2월 1·2차 입찰에선 제안서 평가 과정에서 2개 업체가 필수조건을 일부 충족하지 못했다.

지난해 4월 3차 입찰은 필수조건이 충족돼 시험평가와 협상 등이 이뤄졌으나, 지난 4월 참여업체와의 협상은 사업예산(3조 2401억원) 대비 업체별 가격이 최대 32% 초과하면서 유찰됐다.

방위사업청은 총사업비 증액이 어렵다는 점을 설명하고, 적정 수준의 선금을 반영하겠다는 조건을 내세워 사업을 재추진했다. 이때는 스웨덴 사브와 미국 L3해리스가 참가했다.

양측은 한국형 기체를 따로 제작해야 하는 만큼 연부액(장기계약 시 총사업비를 연도별로 배분한 금액)이 상당한 변수였다는 평가다. 결국 두 업체가 최종 경합했고, L3해리스가 선정됐다.

남은 문제는 E-737 성능개량이다.

2011∼2012년 미국 보잉에서 도입한 E-737은 고장이 잦았고, 부품단종 문제가 불거졌다. 미 공군이 쓰지 않는 무기라 일반 상업구매 방식으로 정비 등의 문제를 해결해야 했는데, 비용이 과도하다는 지적이 끊이지 않았다.

지난 2021년 국회에선 E-737 성능개량 필요성에 대해 경제성 문제를 제기했다. 당시 검토 결과 사업비가 1조 6398억원에 달했는데, 도입가 대비 80% 수준이었다.

지난해 검토 결과도 마찬가지였다. 사업비는 1조 3973억원에서 2조 4333억원으로 추산됐다. 도입가 대비 68∼119%에 달했다.

공군은 정비가 불가능한 메사(MESA) 레이더의 단종부품 13종만 교체하는 방안을 검토하고 있다. E-737의 핵심장비만 성능개량을 해서 비용을 절감하고 작전운영능력을 유지하겠다는 것이다.

2년간 예산이 반영되지 않은 공중급유기 2차 사업 문제도 거론되고 있다.

공군은 유럽 에어버스가 만든 KC-330 공중급유기 4대를 운용중이다. 전시에는 동·서부 지역에 공중급유를 24시간 지원해야 하는데, 4대로는 동부 지역에만 투입이 가능하다고 공군은 설명하고 있다.

특히 F-35A 2차 도입(20대)과 KF-21 전력화가 진행되면, 공중급유기가 지원해야 할 기체가 늘어난다. 현재는 급유기 1대당 전투기 60여대를 지원하는 수준이지만, 2032년 KF-21 전력화가 완료되면 지원 대상 기체는 100여대로 급증한다.

공군은 연말 국회 예산심의 과정에서 공중급유기 2차 사업이 반영되기를 희망하고 있다. 후보기종으론 미국 보잉 KC-46A와 유럽 에어버스 KC-330이 거론된다.

하지만 정부와 국회 관례상 정부예산안에 포함되지 않았던 사업이 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의 과정을 통과할 수 있을지는 불확실하다.

KAI가 개발·시험·생산중인 KF-21 블록Ⅰ의 시험평가는 내년 2월쯤 끝날 예정이다. 2022년 7월 시험비행을 시작한 이래 올해 9월까지 2043소티 중 1420소티를 완료한 상태다.

40대가 생산될 블록Ⅰ은 지난 6월에 계약을 완료했으며, 1호기는 내년 9월 공군에 납품된다.

공대지 능력 추가를 위한 KF-21 블록Ⅱ의 추가무장시험을 위한 실행계획은 연말에 완성된다. 내년 3월부터 2028년 12월까지 국방과학연구소(ADD)와 LIG넥스원이 개발하는 장거리 공대지미사일을 포함한 시험이 이뤄질 예정이다.

공군은 KF-21과 초소형위성을 포함한 전력 증강에 맞춰 군수조직과 병과체계 개편도 추진한다는 방침이다.

T-50을 비롯한 국산 기체와 상용기에 기반한 E-737 등의 창정비를 민간에 외주로 전환하고, 공군은 핵심 창정비 능력을 유지하는데 집중한다.

범정부 차원의 민군 협력을 통한 부품국산화와 정비능력개발을 통해 해외 정비 소요를 국내로 전환하는 것도 추진한다.

또한 내년 6월까지 병과 통폐합 방안을 마련하고, 같은해 12월까지 병과·신분별 인사제도 개선도 이뤄질 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 핵추진잠수함](http://img.segye.com/content/image/2025/10/30/128/20251030521844.jpg

)

![[기자가만난세상] 한 줄의 문장을 위해 오늘도 뛴다](http://img.segye.com/content/image/2025/10/30/128/20251030521804.jpg

)

![[세계와우리] 멀어진 러·우 종전, 북핵 변수 될까](http://img.segye.com/content/image/2025/10/30/128/20251030521831.jpg

)

![[삶과문화] 공연장에서 만난 안내견](http://img.segye.com/content/image/2025/10/30/128/20251030521767.jpg

)

![[포토] 윈터 '깜찍하게'](http://img.segye.com/content/image/2025/10/31/300/20251031514546.jpg

)