가족에게서 독립한 첫날 밤, 싱크대에서 떨어지는 물소리가 무서워 잠을 못 이룰 정도로 장애인들에게 ‘홀로서기’는 쉽지 않은 도전이다. 때론 너무 힘겨워 주저앉고 싶지만 이들은 ‘인간답게 살고싶다’는 소망 하나로 자립을 꿈꾼다. 주변의 도움으로 당당히 홀로서기에 성공한 안성빈(38)씨도 출발은 힘들었다. 안씨와의 인터뷰 내용을 자립기 형식으로 재구성했다.

가족에게서 독립한 첫날 밤, 싱크대에서 떨어지는 물소리가 무서워 잠을 못 이룰 정도로 장애인들에게 ‘홀로서기’는 쉽지 않은 도전이다. 때론 너무 힘겨워 주저앉고 싶지만 이들은 ‘인간답게 살고싶다’는 소망 하나로 자립을 꿈꾼다. 주변의 도움으로 당당히 홀로서기에 성공한 안성빈(38)씨도 출발은 힘들었다. 안씨와의 인터뷰 내용을 자립기 형식으로 재구성했다.

대학 졸업반이던 1998년 12월 집에서 옷을 갈아입다 쓰러진 뒤 다시 일어서지 못했다. 목등뼈(경추) 안에 생긴 종양으로 사지마비가 온 것이다. 목 아래로는 몸을 가누지 못하고 양 팔을 제한적으로 움직일 수 있다. 혼자 일어나지도 씻지도 못하고 용변 처리도 누군가 도와줘야 한다. 그런 내가 지금은 서울 장지동 한 임대아파트에서 혼자 살며 장애인CCM중창단 ‘희망새’의 단원이자 인권강사로 희망을 키우고 있다. 기적 같은 일이다.

|

| ◇전동휠체어에 의지한 안성빈씨가 지난달 31일 자신의 아파트에서 20분 거리에 있는 서울장애인자립생활센터로 출근하며 생활보조인 김원태씨와 밝은 얼굴로 이야기를 나누고 있다. 지차수 선임기자 |

당시 60세이던 아버지가 모든 수발을 다 해줬다. 59세 어머니는 내 다리 한쪽을 들어주기에도 힘이 부쳤다. 개인택시사업을 하는 아버지는 바쁜 시간을 쪼개 수시로 내 대소변을 처리하고 씻긴 뒤 운동까지 시켜주셨다. 죄송함에 마음이 아팠다. 죽고 싶었고, 어떻게 하면 덜 먹고 덜 쌀까 하는 궁리만 했다.

그런 아버지가 2004년 12월 전립선암에 걸렸다. 더 이상 나를 돌봐주지 못하게 된 것이다. 어쩔 수 없이 시집간 여동생 집에서 몇 달 머물다 교회 전도사의 경제적 도움을 받아 자립생활을 해보기로 했다. 2005년 2월 서울 송파구 신천역 인근의 한 오피스텔을 얻었다. 때맞춰 서울장애인복지센터가 장애인활동보조인(활보)사업을 시범실시했는데 초기 지원자로 선정됐다. 이런 행운이 겹치지 않았다면 아마 나의 자립은 불가능했을 것이다.

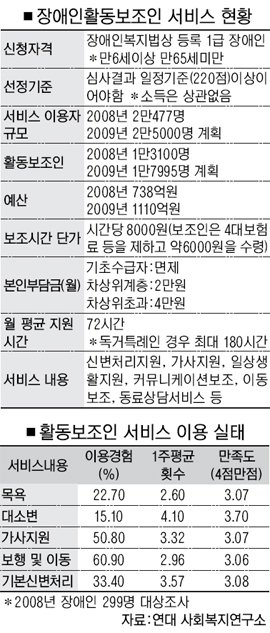

활보사업은 중증장애인이 자신을 도와줄 활동보조인을 매달 일정시간 고용할 수 있도록 지원하는 게 골자다. 지금은 전국으로 확대 실시 중이다. 보조인은 시간당 6000원 정도를 받는데, 소요 비용은 국가나 지자체가 댄다. 우리 같은 중증장애인에겐 정말 절실한 제도다.

장애 정도에 따라 정부나 지자체 등에서 고용시간을 차등 부여하는데, 복지부에서는 현재 최대 180시간을 지원한다. 많아 보이지만 하루 6시간 남짓으로, 사지마비 장애인에겐 크게 부족하다. 내 경우 아침에 일어나 씻고 밥 먹고 나갈 준비 하는 데 3시간, 저녁에도 마찬가지로 3시간이 필요하다. 따라서 장애인자립센터 등에서 활동하는 낮시간에는 활동보조인 도움 없이 생활해야 하며, 이 때문에 축축한 기저귀를 차고 하루종일 시내를 돌아다니는 일도 종종 있다.

장애 정도에 따라 정부나 지자체 등에서 고용시간을 차등 부여하는데, 복지부에서는 현재 최대 180시간을 지원한다. 많아 보이지만 하루 6시간 남짓으로, 사지마비 장애인에겐 크게 부족하다. 내 경우 아침에 일어나 씻고 밥 먹고 나갈 준비 하는 데 3시간, 저녁에도 마찬가지로 3시간이 필요하다. 따라서 장애인자립센터 등에서 활동하는 낮시간에는 활동보조인 도움 없이 생활해야 하며, 이 때문에 축축한 기저귀를 차고 하루종일 시내를 돌아다니는 일도 종종 있다.

어쨌든 고마운 활보 덕분에 자립생활이 가능해졌다. 그 전에는 가족에게 짐이 될까봐 문밖 출입은 엄두도 못 냈다. 장애인에게는 가족이 보호자이자 족쇄이기도 하다. 가족과 달리 활보에게는 당당하게 요구할 수 있다.

혼자 사니 책임감도 커졌다. 중창단 활동을 더 열심히 하게 됐고, 케이블TV와 라디오방송에서 진행을 맡기도 했다. 또 장애인 인권강사로 중학생들에게 장애에 대한 올바른 인식을 일깨워주고 있다. 서울장애인자립센터에서는 상담가로 같은 처지의 장애인들을 돕고 있다. 꿈 같은 일이다.

우리나라 장애인이 200만명을 넘어섰는데 이 중 90% 이상이 살아가는 도중 병이나 사고로 장애인이 된 ‘중도장애인’이다.

그리고 대부분은 자립하지 못하고 있다. 자립을 위해선 집과 활보, 생활비가 마련돼야 한다. 나의 경우 활보는 정부가 제공해주고 지금 집은 장기전세주택으로 마련했다.

생활비도 처음엔 가족들의 도움을 받았지만 2008년부터 강연료와 센터에서 주는 월급 등으로 완전한 경제적 자립을 이뤄가고 있다. 나처럼 홀로 사는 중증장애인은 당연히 생활보호대상자가 돼야 한다.

하지만 아버지가 주택소유자라서 나는 생보자가 될 수 없다. 현행 제도는 가족과 따로 살아도 가족 소득을 기준으로 생보자 판정을 하기 때문이다. 장애인의 자립을 도와주기 위해선 반드시 바뀌어야 할 점이다.

특별기획취재팀=염호상(팀장)·박성준·조민중·양원보 기자 tamsa@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] ‘서남아시아의 화약고’ 카슈미르](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521259.jpg

)

![[기자가만난세상] 이례적 도시형 산불, 대책 마련 시급](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521133.jpg

)

![[세계와우리] 트럼프 2.0과 한·러 관계](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521239.jpg

)

![[삶과문화] 공연의 완성은 관객](http://img.segye.com/content/image/2025/05/08/128/20250508521114.jpg

)