|

| 최병소 작가·박서보 작가 |

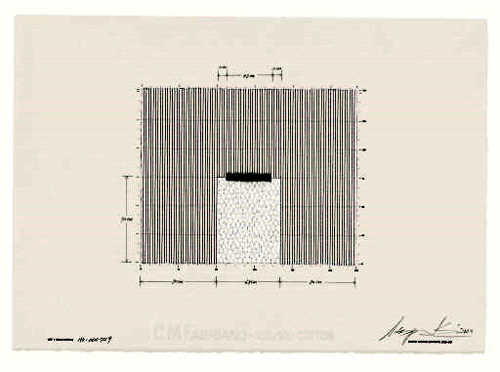

비움과 체념의 미학을 보여주는 두 작가의 전시가 동시에 열리고 있다. 박서보는 1996∼2001년 제작한 ‘묘법’ 시리즈와 이것의 바탕이 된 ‘에스키스(esquisse) 드로잉’을 31일까지 서울 인사동 노화랑에서 보여준다. 에스키스 드로잉은 작업을 하기 위한 아이디어 스케치라고 할 수 있다. 작가의 아이디어를 표현하고자 필요한 부분의 상하좌우에 몇㎝ 간격이 필요하다는 수치가 단정하게 쓰여 있고 선과 면의 구분도 보인다.

|

| 박서보의 에스키스 드로잉 ‘묘법 no.000729’. 작가의 아이디어를 적절히 표현하고자 건축 설계도처럼 간격의 수치까지 쓰여 있다. |

“무릎을 꿇고 연필을 잡은 손을 종이 위에 내리치면 울림 자체가 드로잉이 됩니다. 때론 그때그때 무심한 생각들을 메모해 활용하기도 합니다.”

그는 아파트 거실에서 내려다 보았던 한강다리 야경과 아내와 여행하며 봤던 제주도 풍경도 몸속에서 세탁해 풀어내기도 한다. 일종의 경치를 빌려오는 차경(借景)의 미학이라 할 수 있다.

|

| 신문용지를 화폭 삼은 최병소의 대형작품. 길이가 15m에 달해 전시장에 설치작품처럼 걸었다. |

“제게는 불심이 돈독하신 할머니가 계셨어요. 천리안이 열린 분이라 누가 어느 때에 온다는 것을 다 아셨던 분이지요. 할머니가 돌아가신 얼마 후에 버스를 타고 가다 차창 밖으로 할머니 모습이 보였어요. 버스에서 부리나케 뛰어 내려가 보니 할머니를 닮은 LP판 노점상이었지요. 천수다라니경 LP판이 눈에 들어와 저도 모르게 구입했습니다.”

그는 집에 돌아와 할머니 생각에 그 LP판 틀었다. 볼펜이 쥐어진 손이 무심히 신문지 위를 오갔다. 볼펜 작업은 그렇게 시작됐다.

“동굴벽화 시대에는 눈으로 본 그림을 그렸어요. 이후 사람들은 머리로 본 그림을 그렸고, 중세 신앙시대엔 가슴으로 본 그림을 그렸지요. 저는 온몸으로 그린다고 생각해요.”

그가 신문용지에 그림을 그리는 것은 6·25전쟁 경험과 연관이 있다. 당시에는 교과서 출판도 열악한 상황이어서 정부는 신문용지에 내용을 인쇄해 배포했다고 한다. 학생들은 집에서 이것을 제본해 사용해야 했다. 신문용지는 그에게 세월만큼 친숙한 매체인 셈이다.

“작가가 된다는 것은 그림을 잘 그리는 것이 아니라 자신의 방법이 있어야 한다고 생각해요.” 그는 지우는 것처럼 맘 편한 게 없고 비우는 것처럼 홀가분한 게 없다고 했다.

“지우는 것은 생각을 비우는 것이며 생각 이전의 원점으로 돌아가는 것입니다. 신문지 앞뒤를 모두 그어가다 보면 경계마저 모호해져요. 삶과 죽음조차도 하나인 편안한 세계에 이르는 것 같아요.”

편완식 미술전문기자 wansik@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

![[설왕설래] 법정싸움으로 치달은 하이브 내분](http://img.segye.com/content/image/2024/04/26/128/20240426514687.jpg

)

![[기자가만난세상] ‘잘 지는’ 리더십](http://img.segye.com/content/image/2023/09/01/128/20230901514421.jpg

)

![[신병주의역사저널] 정조의 안식처, 화성행궁](http://img.segye.com/content/image/2023/03/03/128/20230303514022.jpg

)

![K컬처 부흥 위해서라도, 나는 희망한다 [이지영의K컬처여행]](http://img.segye.com/content/image/2024/03/29/128/20240329514975.jpg

)