정부 종잣돈에 민간 자금 매칭·투자

정권 교체 때마다 자금 무더기 이탈

시장서 상품가치 하락·폐기 반복돼

반짝 흥했다 시들어

50개 넘던 MB 녹색펀드 10개로 ‘뚝’

박근혜 통일펀드 2년 만에 규모 축소

尹정부 밸류업 지수도 관심 멀어져

운영 독립성 갖춘 체계 필요

투자 위험, 자칫 정부 재정 전가 우려

부처별 펀드 추진 속 중복조성 비판도

“수익률보다 투자생태계 확립 목표를”

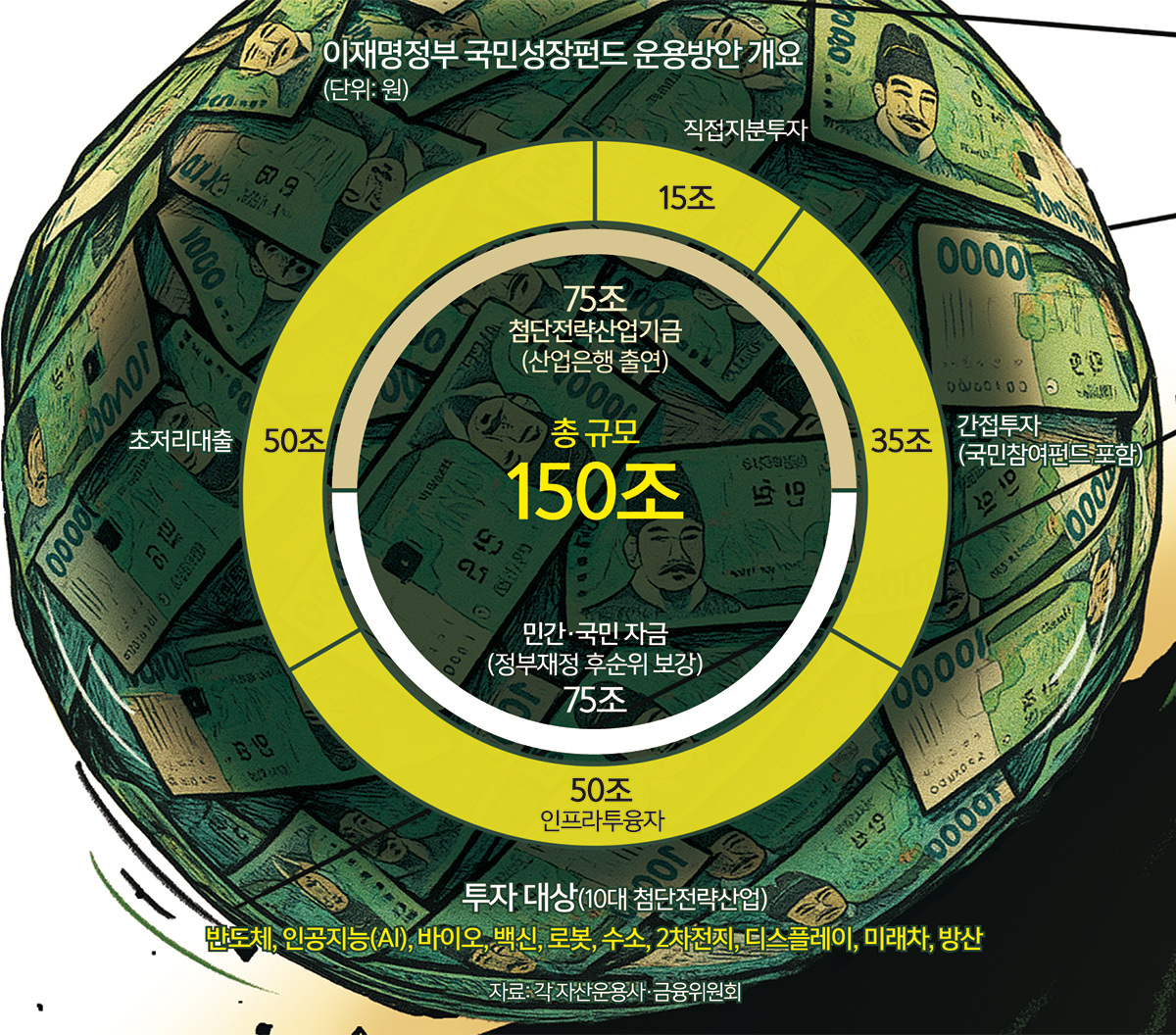

우리나라 경제 재도약을 위해 이재명정부가 추진하는 150조원 규모의 ‘국민성장펀드’가 출범을 앞두고 있다. 정부가 종잣돈을 대고 민간 자금을 매칭해 투자하는 정책펀드는 과거 녹색성장·통일·뉴딜·밸류업 등으로 이어져 왔다. 그러나 정권이 바뀔 때마다 정책 방향이 달라지고 자금이 빠져나가면서 펀드가 시장에서 사라진 사례가 반복돼 왔다. 정치 변수에 흔들리지 않으려면 법적 기반을 마련하고, 전략산업 중심의 장기 투자 구조를 세워야 한다는 지적이 나온다.

◆정권 따라 흥했다 시든 펀드

14일 한국거래소에 따르면 윤석열정부가 기업 가치 제고를 위해 국정과제로 추진한 ‘코리아 밸류업 지수’ 기반 금융상품은 상장지수펀드(ETF) 12개와 상장지수증권(ETN) 1개가 운용되고 있다. 거래소가 발표한 코리아 밸류업 지수를 보면 올해 들어 9월까지 47.3% 상승했는데 같은 기간 코스피 지수 상승률인 42.7%를 상회하는 수치다. 지난해 말부터 올해 초까지 대표지수가 10% 이상 하락했다가 대형주 중심의 상승세에 힘입어 수익률이 반등한 영향이 컸다.

이런 성과에도 불구하고 밸류업 지수를 기반으로 한 금융상품은 시장의 관심에서 멀어지고 있는 추세다. 정부가 주도한 ‘관제펀드’라는 부정적 인식에 더해 정권이 바뀌면서 동력을 잃었다는 평가를 받고 있는 거다. 지난해 11월 출시 이후 1년이 채 되지 않았는데 순자산총액이 줄어드는 상품도 속속 나타나고 있다.

트러스톤자산운용의 ‘ACE 코리아밸류업’ ETF 순자산총액은 올해 들어 99억원가량이 감소했고, 미래에셋자산운용의 ‘TIGER 코리아밸류업’은 올해 7월부터만 200억원 이상이 순유출됐다. 거래소는 지난해 밸류업 지수를 공개하며 옵션·레버리지·섹터형 등 후속 지수 개발을 예고했지만 실제 출시된 후속 지수는 코스피200 위클리 옵션 등에 투자하는 ‘코리아 밸류업 위클리 커버드콜 30% 지수’ 하나뿐이었다. 정부 주도의 ‘관제펀드’라는 인식이 남은 데다 정권 교체 후 정책 동력이 약화되면서 투자자 관심도 빠르게 식었다는 분석이다.

◆민간 자금 묶이는 부작용도

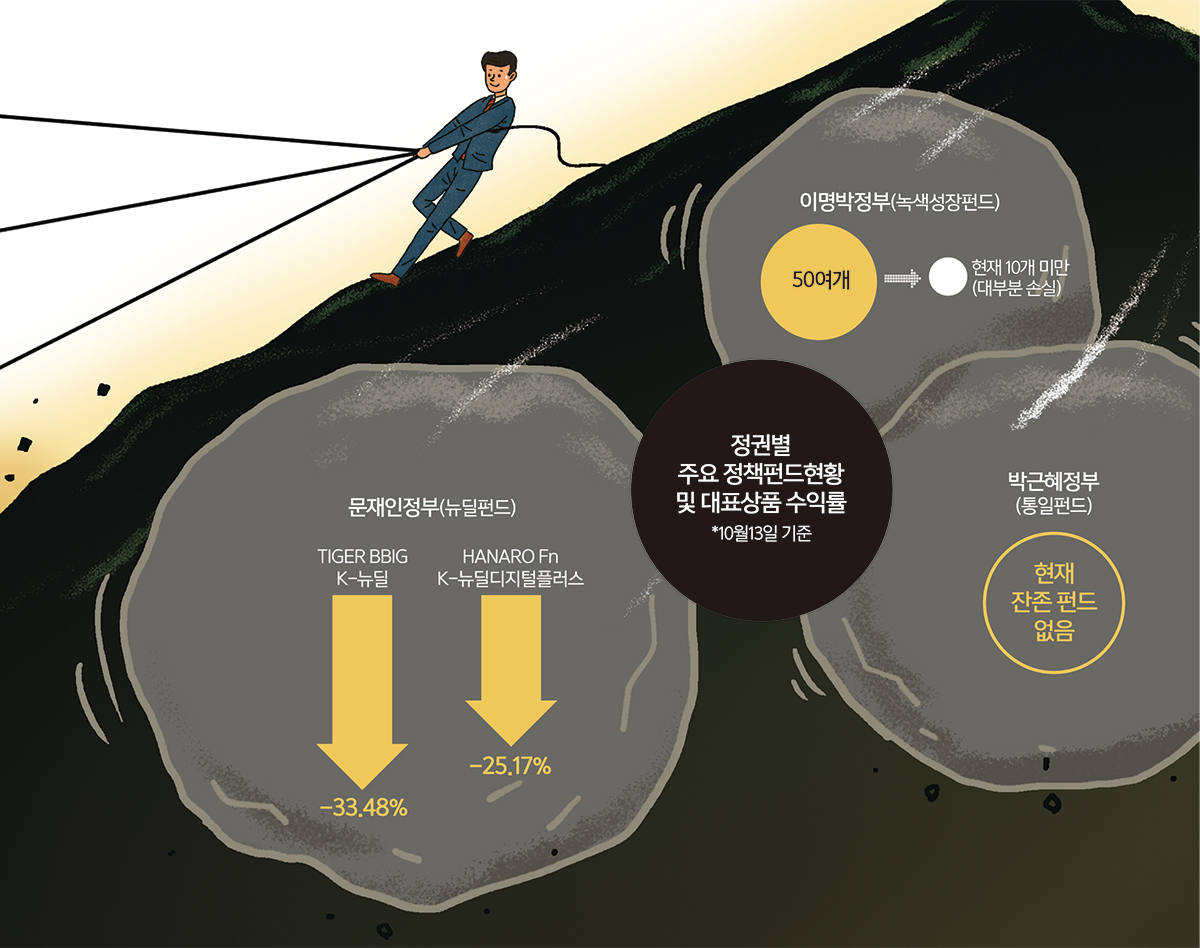

문재인정부는 2020년 디지털·그린 산업 등 신성장 분야에 자금을 공급하는 20조원 규모의 정책형 뉴딜펀드를 출범시켰다. 정부가 일부 손실을 떠안는 구조 덕분에 초반에는 완판 행진을 기록했다. 하지만 이후 거래량이 급감하고 수익률도 부진했다.

대표 상품인 미래에셋자산운용 ‘TIGER BBIG K-뉴딜’ ETF는 설정 이후 이달 13일까지 -33.48%, NH아문디자산운용 ‘HANARO Fn K-뉴딜디지털플러스’ ETF는 -25.17%를 기록 중이다. 이 ETF의 최근 1년 일평균 거래대금은 약 2200만원으로, 출시 후 1년(28억6500만원) 대비 130분의 1 수준으로 줄었다. 뉴딜 인프라펀드 투자자에게 주어졌던 세제 혜택은 윤석열정부가 들어서며 종료됐다.

두 정부가 첨단산업 육성을 위해 조성한 21조원 규모의 정책펀드 중에서 실제 투자에 쓰인 것은 절반도 안 되는 것으로도 나타났다. 국회입법조사처가 국민의힘 김상훈 의원실에 제출한 대규모 정책펀드 실적을 보면 뉴딜펀드 조성액 11조8322억원 중 8조4674억원(71.6%)만 투자됐다. 윤석열정부 들어 뉴딜펀드가 혁신성장펀드로 이름을 바꾼 뒤로는 올해 7월까지 조성액 9조2556억원 중 1조6649억원(18%)만 집행됐다. 업계에선 “정책펀드가 조성 목표액 달성률을 중심으로 관리돼 투자 속도나 회수 실적은 부진한 경향이 있다”며 “민간 자금이 묶이거나 투자 기회를 제한하는 부작용이 발생할 수 있다”는 우려가 나왔다.

◆“지속성·실효성 장치 필요”

이명박·박근혜정부에서도 유사한 흐름이 반복됐다. 이명박정부의 녹색성장펀드는 한때 50여개가 운용됐으나 현재 10개 안팎만 남았고, 대부분 마이너스 수익률을 기록 중이다. 일부는 친환경 테마를 포기하고 대형주 중심으로 포트폴리오를 바꿨다. 박근혜정부의 통일펀드는 2014년 “통일은 대박” 발언을 계기로 출시됐지만, 설정 2년 만에 5개 중 4개가 50억원 미만으로 쪼그라들었고 이후 모두 청산됐다.

역대 정부가 내놓은 정책펀드는 대개 예산이나 정책금융을 활용해 모펀드를 조성하고, 민간이 자펀드를 결성해 기업에 투자하는 구조를 가졌다. 정부가 일부 손실을 부담해 민간을 끌어들이지만, 투자 위험이 정부 재정으로 전가될 수 있다는 지적이 꾸준히 나왔다. 각 부처가 개별적으로 펀드를 추진하면서 중복 조성이 이뤄지고 성과 평가 체계가 부실하다는 비판도 제기된다.

전문가들은 전략산업 육성을 위해 정책펀드의 필요성에는 공감하면서도, 정치적 영향 없이 지속성과 실효성을 유지하려면 법적 근거와 운영 독립성을 갖춘 체계가 필요하다고 강조한다. 최성일 보험연구원 연구위원은 “펀드의 목적과 운용 원칙을 법으로 명시해 정권의 영향을 받지 않도록 해야 한다”며 “독립된 투자위원회를 두고 민간 전문가가 의사결정에 참여해야 객관성을 확보할 수 있다”고 말했다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 “정부 자금은 대기업보다 기술력 있는 초기 중소기업으로 흘러가야 한다”며 “매출이 없어도 인공지능·빅데이터 등 신기술 분야의 인재를 고용하는 기업을 우선 지원해야 한다”고 말했다. 그는 또 “정책펀드는 수익률보다 생태계 조성을 목표로 해야 하며, 열 곳 중 한두 곳만 성공해도 산업 기반이 살아나는 구조를 만들어야 한다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 미·중 희토류 전쟁](http://img.segye.com/content/image/2025/10/15/128/20251015518713.jpg

)

![[세계포럼] 정청래의 ‘집토끼론’](http://img.segye.com/content/image/2025/10/15/128/20251015518693.jpg

)

![[세계타워] 고양이 목에 방울 달 용기](http://img.segye.com/content/image/2025/10/15/128/20251015515298.jpg

)

![[한국에살며] 한국살이 17년, 추석이 즐거워](http://img.segye.com/content/image/2025/10/15/128/20251015518360.jpg

)