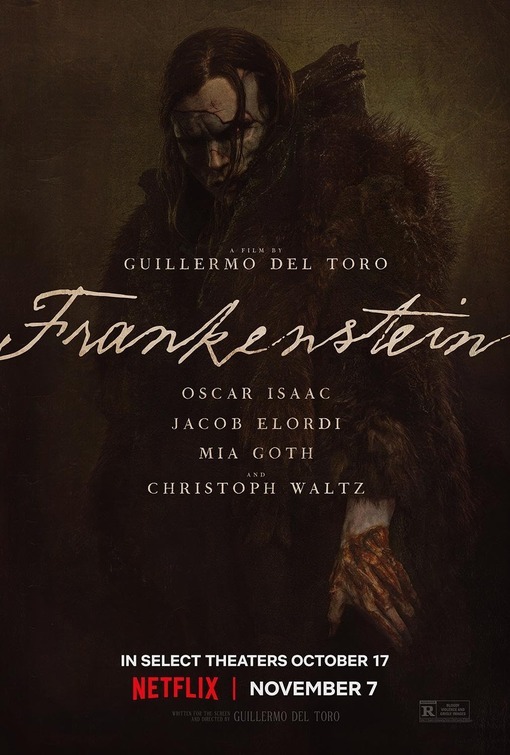

기예르모 델 토로가 영화에서 일관되게 다뤄온 것은 괴물의 형상을 한 존재 그 자체다. 인간성을 가진 괴물(‘셰이프 오브 워터: 사랑의 모양’)이거나 서서히 괴물이 되어가는 인간(‘나이트메어 앨리’), 아니면 ‘판의 미로―오필리아와 세 개의 열쇠’처럼 보다 복잡한 의미가 서사 안에서 교차하는 영화라고 할지라도 델 토로를 잡아끄는 것은 다름 아닌 다채로운 형상의 괴물이다. 스톱 모션 애니메이션으로 인간이 아닌 목각 인형 ‘피노키오’마저 다룬 바 있으니, 메리 셸리의 소설 ‘프랑켄슈타인, 또는 현대의 프로메테우스’가 그의 손안에서 다시 태어난 일은 전혀 이상하지 않다. 다만 오래전에 영화사에서 만들어진 오해 역시 이 영화와 원작 소설 사이에 놓지 않을 수 없는데 프랑켄슈타인의 이름으로 알려진 괴물의 얼굴이 바로 그것이다.

1931년작 ‘프랑켄슈타인’은 귀 뒤에 나사가 박힌 괴물의 이미지를 창조한다. 이 영화는 프랑켄슈타인의 피조물을 ‘괴물’로 명명하고, 천진한 소녀 마리아를 물속으로 던져 익사하게 만든 장면에서 악한 의도도 없었지만, 지성도 없어 행동의 잔혹한 결과로 설명할 수밖에 없는 괴물을 탄생시켰다. 때로 소설 ‘프랑켄슈타인’에서 프랑켄슈타인이 창조한 이름 없는 괴물이 그 창조자의 이름으로 혼동되곤 한다는 사실과 오류의 순환은 오토 그라이너의 회화 ‘프로메테우스’에 묘사된 두 인물 사이에 순환할 수 있는 관계로도 연결된다. 프로메테우스가 진흙으로 빚은 인간의 팔을 붙잡고 뒤를 돌아보며 제우스가 생명을 불어넣어 주기를 기다리는 장면을 포착한 이 그림은 어떻게 보면 제우스-프로메테우스를 보는 것 같기도 하고, 결국 프로메테우스를 형벌로 몰아간 원인이 인간이라는 점에서 인간-프로메테우스로 보이기도 해서다.

과학이 발전하는 시대상 안에서 기술과 윤리 관점의 해석이나 신의 자리를 욕망하는 인간의 오만을 바라보는 신화적 시선을 거둬내고 셸리의 원작을 보면 그 아래 남는 것은 인간 존재와 고독에 관한 통찰이다. ‘우리의 욕망이 굶주림, 갈증 그리고 성욕에 국한되었다면, 거의 완전한 자유를 만끽하는 존재였을지 모른다. 하지만 우리는 바람 한 줄기, 우연한 한마디, 아니면 그 말로 전달되는 풍경 하나하나에 흔들리지 않는가’라는 구절에서 보이듯 셸리의 원작은 인간 본질을 탐구함에 있어 섬세한 감수성을 놓치지 않으면서 프로이트의 등장 이전에 이미 정신분석학적 직관을 보여줬다는 점에서 뛰어나다. 델 토로의 ‘프랑켄슈타인’은 원작에서 묘사한 존재 자체를 고뇌하는 피조물에 가까운 모습으로 귀환한다. 프랑켄슈타인의 이야기를 잇는 절반의 챕터는 피조물의 시점과 내레이션으로 채워진다. 유성 영화임에도 언어를 구사할 수 없었던 1931년 ‘프랑켄슈타인’의 괴물은 델 토로의 ‘프랑켄슈타인’에 이르러 마침내 서사를 발화하는 지적 생명체로 등장해 오래된 이미지의 오명을 씻어낸다.

유선아 영화평론가

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

![[설왕설래] 다카이치 日총리의 급여 반납](http://img.segye.com/content/image/2025/11/06/128/20251106518657.jpg

)

![[삶과문화] 지금 집이 없는 사람](http://img.segye.com/content/image/2025/11/06/128/20251106518472.jpg

)

![RM이 말한 ‘K컬처의 힘’ : 다양성의 언어 [이지영의K컬처여행]](http://img.segye.com/content/image/2025/10/23/128/20251023514662.jpg

)